L’Ombra in Psicologia Analitica

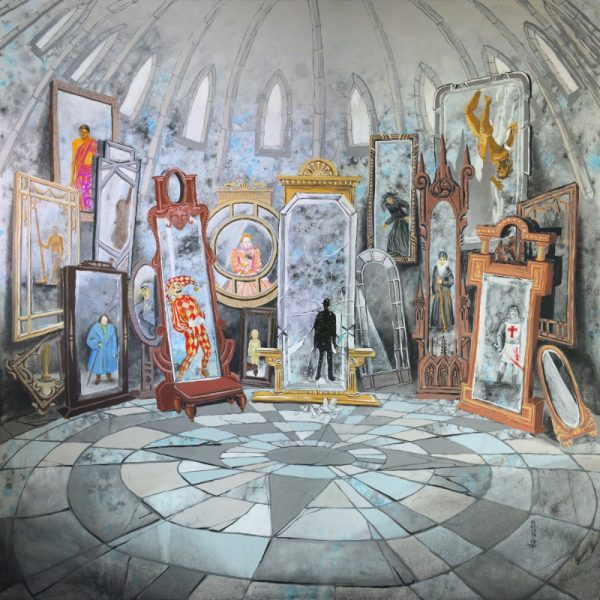

L’Ombra è una parte dell’individuo, una sorta di scissione della sua essenza, che però è a lui legata appunto “come la sua ombra”. Per i primitivi era un brutto segno quando qualcuno calpestava la loro ombra; bisognava scongiurare l’incantesimo con tutta una serie di cerimonie magiche. Anche nell’arte l’Ombra è un motivo preferito e frequente; infatti l’artista nello scegliere e creare i motivi è alimentato in modo sostanziale dalle profondità del proprio inconscio, e ciò che egli crea che tange a sua volta l’inconscio del suo pubblico; qui è spiegato in sintesi il segreto del suo influsso.

Le immagini che salgono in lui dall’inconscio toccano il cuore degli uomini, sebbene essi non sappiano da dove provenga la loro commozione. L’incontro con l’ombra coincide col prendere coscienza del tipo di funzione e di atteggiamento a cui si appartiene (Jacobi, 1971). La funzione indifferenziata e l’atteggiamento meno sviluppato sono il nostro “lato oscuro”, quella disposizione della nostra natura, che è rifiutata per ragioni morali o estetiche e che non si lascia prevalere, perché in contrasto con i principi coscienti.

Finché l’uomo ha differenziato soltanto la sua funzione principale e non coglie i fatti esterni e interni di questo lato della psiche, le altre sue tre funzioni sono costrette a rimanere inibite, nell’Ombra appunto. È possibile incontrare l’ombra in una figura interna, simbolica, oppure in una figura esterna, concreta. Nel primo caso essa apparirà nel materiale inconscio, ad esempio come una figura del sogno che rappresenti, personificate, una o più particolarità psichiche del sognatore; nel secondo caso sarà un individuo del mondo circostante che diventerà, per determinate ragioni strutturali, portatore di proiezioni di una o più particolarità nascoste nell’inconscio.

Più delle volte è appartenente a noi stessi, come la nostra particolarità personale, sebbene molto malvolentieri siamo pronti a riconoscerla. Ad esempio se siamo colti da un eccesso di rabbia, ci comportiamo in modo aggressivo e irrispettoso riveliamo delle qualità che in circostanze abituali reprimiamo e teniamo nascoste e di cui non abbiamo sentore. Se però questi comportamenti si manifestano a causa di un emozione che ci ha colti, non li possiamo più trascurare, e di fronte a tali tratti di carattere siamo costretti a porci delle domande, a fare i conti con queste nostri parti interne.

Jung distingue due diverse forme di Ombra: la prima è quella dell’”Ombra personale”, che contiene i tratti psichici non vissuti dell’individuo. La seconda è l’”Ombra collettiva”, che già appartiene alle figure dell’inconscio collettivo e che corrisponde, ad esempio, ad una figura negativa del Vecchio saggio o alla parte oscura del sé; simboleggia il lato posteriore del dominante spirito del tempo, il suo opposto nascosto (Jacobi, 1971).

Entrambe le forme sono attive nella psiche umana. Sotto l’aspetto individuale l’Ombra indica il “buio personale”, personifica i contenuti rifiutati, rimossi, non autorizzati della nostra psiche che talvolta possono avere anche un carattere positivo; sotto l’aspetto collettivo indica il lato oscuro genericamente umano che è in noi, la disposizione strutturale insita in ogni uomo per ciò che è di minor valore e oscuro. Ognuno è seguito da un’Ombra, tanto più nera e densa quanto meno è incorporata nella vita cosciente dell’individuo (Jung, 1938, 1940). Porsi a confronto con l’Ombra vuol dire dunque divenire coscienti del proprio vero essere, criticamente e senza riguardi.

Processo d’individuazione

Il processo di individuazione nel suo insieme è considerato un decorso spontaneo, naturale e autonomo, potenzialmente presente in ogni individuo, anche se quest’ultimo generalmente ne è inconsapevole. Esso costituisce, un “processo di maturazione o evolutivo”, se non ostacolato o inibito da particolari disturbi. In un percorso psicoterapeutico il processo di individuazione può essere stimolato in diversi modi, intensificato e reso cosciente per aiutare la persona a raggiungere una maggiore completezza della sua essenza.

Esso rappresenta all’interno di un lavoro analitico, un processo che, rispettando accuratamente l’integrità e la guida della coscienza, dissocia tutte le coppie di contrasti attivando i contenuti dell’inconscio, ne sperimenta la struttura, conducendo fino alla sorgente e ragione ultima del nostro essere psichico, al nucleo interiore del Sé (Walter, Olten e Friburgo, 1971). Il corso dell’individuazione è, a grandi linee, già prefisso e presenta una regolarità formale. Esso è caratterizzato da due grandi periodi che presentano segni opposti e che si condizionano e integrano reciprocamente: quello della prima metà della vita e quello della seconda.

L’obbiettivo del primo periodo è quello di una buona integrazione dell’individuo nell’ambiente in cui vive e una conformazione solida del proprio io; la seconda metà di vita conduce ad “un iniziazione alla realtà interiore”, ad una profonda conoscenza di sé e degli uomini, ad una comprensione dei nostri contenuti interiori rimasti inconsci e alla loro presa di coscienza.

Carl Gustav Jung, padre fondatore della psicologia analitica, ha dedicato la sua attenzione a questa seconda parte di vita, offrendo all’uomo la possibilità di allargare a pieno la propria personalità. Quando parliamo di processo di individuazione si intende proprio questo secondo periodo della vita di un uomo. Un buon processo di individuazione implica da parte del soggetto di far conoscenza di un lato oscuro del nostro funzionamento, sebbene invisibile, è inseparabile da noi e fa parte della nostra totalità, l’Ombra.

Bibliografia

Jacobi, J. (1971) La Psicologia di C.G. Jung. Bollati Boringhieri

Jung, C.G. (1938/1940) Psicologia e religione.