Atteggiamenti tipici della coscienza secondo la Psicologia Analitica

Jung affrontava per la prima volta il tema dell’esistenza di atteggiamenti psicologici “tipici”, giungendo a conclusioni che in parte costituiranno alcuni elementi basilari della sua teoria generale dei “tipi psicologici”. In questo lavoro (1913; 1969) erano infatti formulate quattro affermazioni di fondamentale importanza teorica ed epistemologica, e cioè:

- – che la comune esperienza clinica dell’isteria e della demenza precoce permetteva di definire due differenti modalità di rapporto (della coscienza e dell’Io) con la realtà extra-soggettiva, esprimenti altrettante direzioni o tendenze della libido: verso l’oggetto (estroversione) e verso il soggetto (introversione);

- – che tali modalità di relazione con l’oggetto, pur operando in linea di principio come puri meccanismi psichici osservabili nel medesimo individuo (ibidem, 503 e sgg.), tendevano a dare vita a due opposti atteggiamenti psicologici tipici, ovvero a cristallizzarsi in due affatto differenti disposizioni psichiche abituali ad agire, o a reagire, in modo selettivo (Jung 1921; 1969, 426);

- – che anche “tipi normali” di uomini erano presumibilmente caratterizzati dall’egemonia dell’una o dell’altra delle tendenze del movimento libidico, e che tale ipotesi sembrava essere ampiamente confermata dalla costante rilevazione, nei più disparati campi culturali, di differenze tipologiche simili a quelle messe in luce dai concetti di estroversione e di introversione;

- – che il “tipo” costitutiva un fattore capace di influenzare l’attività conoscitiva e, quindi, anche le stesse teorie psicologiche. In accordo con questo presupposto (in buona parte solo implicito), Jung riteneva di poter affermare non solo che l’estroversione e l’introversione trovavano un adeguato riscontro rispettivamente nella psicologia di Freud ed in quella di Adler, ma anche che il “difficile compito dell’avvenire” sarebbe stato quello di creare una teoria psicologica meno unilaterale, cioè una teoria in grado di rendere giustizia in egual misura ad entrambi i “tipi” (1913; 1969, 511).

Estroversione e introversione

Per orientarsi nello spazio interno, esterno e nel proprio ambiente, la coscienza utilizza specifiche funzioni che Jung definisce come “una certa forma di attività psichica che in circostanze diverse rimane fondamentalmente uguale a se stessa ed è del tutto indipendente dai contenuti occasionali” (Jacobi, 1965, p.23). C.G. Jung introdusse due tipi generali di atteggiamento, l’introverso e l’estroverso e quattro funzioni psichiche: due razionali, il pensiero e il sentimento e due irrazionali, la sensazione e l’intuizione.

I tipi generali di atteggiamento si distinguono per il loro specifico atteggiamento nei riguardi dell’oggetto. I termini estroversione ed introversione designano una certa inclinazione, una certa tendenza a lasciarsi influenzare prevalentemente da fattori ambientali o prevalentemente dal fattore soggettivo. La nostra psiche infatti subisce dei condizionamenti importanti. Uno è l’influenza ambientale, l’altro è il fattore soggettivo, ciò che è presente fin dalla nascita come un insieme, una combinazione ben definita, di geni che conferiscono un carattere ben definito anche a un bambino piccolissimo.

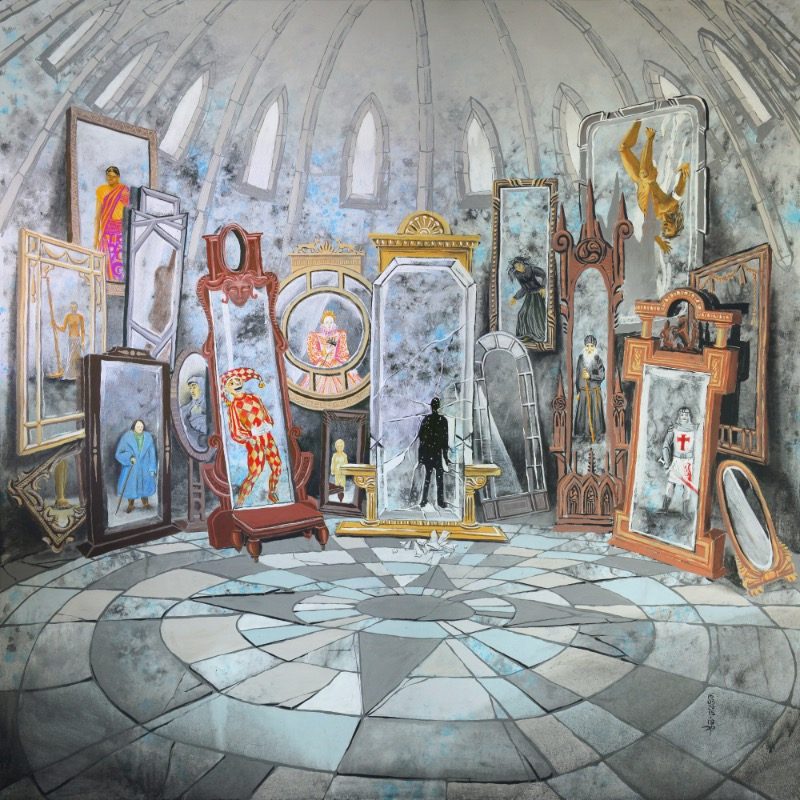

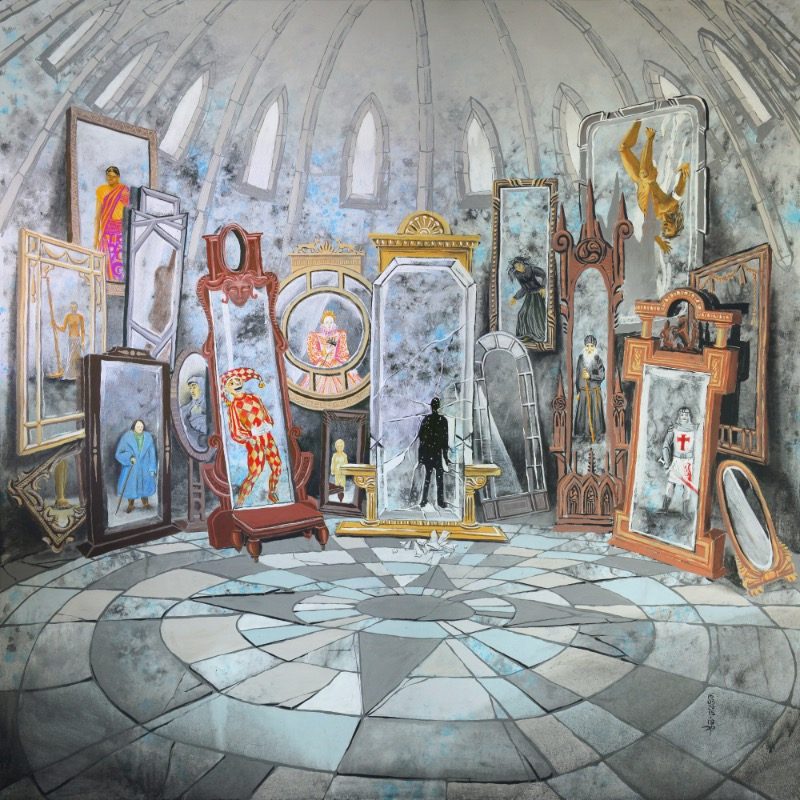

Se guardiamo il mondo esterno dal nostro interno vediamo persone, case, oggetti. Se guardiamo invece osservando dentro noi stessi, vediamo immagini in movimento, un mondo definito di fantasie. Fantasie che però sono fatti, sono realtà che appartengono al nostro mondo interno. L’estroverso quando ha a che fare con un ambiente in cui trova una persona, esamina entrambi, ambiente e persona, e proietta su di loro la sua energia interna. L’estroverso per leggere se stesso, il suo Sé, usa i riflessi che gli derivano dal mondo esterno. L’introverso è attraverso le sensazioni interne che cattura un frammento di mondo esterno.

Egli legge dunque il mondo esterno nei riflessi interni, dal suo Sé. L’introverso si comporta in modo astrattivo: il suo funzionamento principale è quello di sottrarre costantemente la libido dall’oggetto, come se dovesse prevenire la preponderanza di quest’ultimo. L’estroverso invece si comporta in modo positivo verso l’oggetto. Egli orienta costantemente la sua impostazione soggettiva verso l’oggetto e in relazione ad esso. L’aspetto che differenzia i due tipi sta nell’atteggiamento nei confronti dell’oggetto e dunque in funzione di un processo di adattamento.

L’introverso vede sì le condizioni esterne, ma elegge a fattore determinante l’elemento soggettivo. Mentre il tipo estroverso si richiama prevalentemente a ciò che a lui giunge dall’oggetto, l’introverso si appoggia piuttosto su ciò che l’impressione esterna mette in azione nel soggetto. Introversione ed estroversione sono quindi due modi diversi, due diverse posizioni che utilizziamo per rapportarci al mondo e nessuna delle due è da considerarsi più giusta o sbagliata.

Gli individui non si differenziano solo in base alla distinzione generale fra estroversione e introversione, ma anche in base alle singole funzioni psichiche fondamentali: il pensiero, il sentimento, la sensazione e l’intuizione. Le funzioni psichiche fondamentali raramente posseggono nel soggetto la stessa intensità o lo stesso grado di sviluppo. In genere una delle funzioni prevale sulle altre in intensità e in sviluppo.

Bibliografia

Jacobi, J. (1965). La psicologia di C.G. Jung, Milano, 1961;

Jung, C.G. (1913). Zur Frage der psychologischen Typen. Tr. it. Sulla questione dei tipi psicologici, in Opere, vol. VI, Tipi psicologici. Torino, Boringhieri, 1969;

Wehr, G. (1985). Carl Gustav Jung. Munchen, Kosel-Verlag. Tr. it. Jung. Milano, Rizzoli, 1987.